まとめ【ごはん部】いつもの食事に「漬け物」をプラス

2022年5月30日

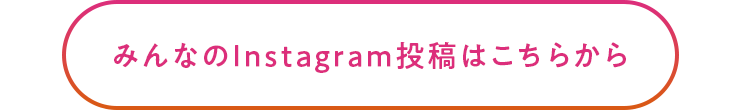

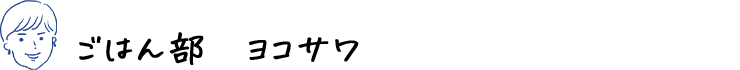

第12回活動メニュー、「いつもの食事に『漬け物』をプラス」。さっそく、みなさんの思い思いの漬け物の楽しみ方を見てみましょう!

それぞれの形で漬け物を楽しんでいますね~。見ていたらおなかがすいてきました(笑)

じつは日本の各地にも、食材や漬け方が特徴的な漬け物がたくさんあるようなのです。いつか食べてみたい!

土地ごとの食の知恵。漬け物って自由だ!

![]()

![]()

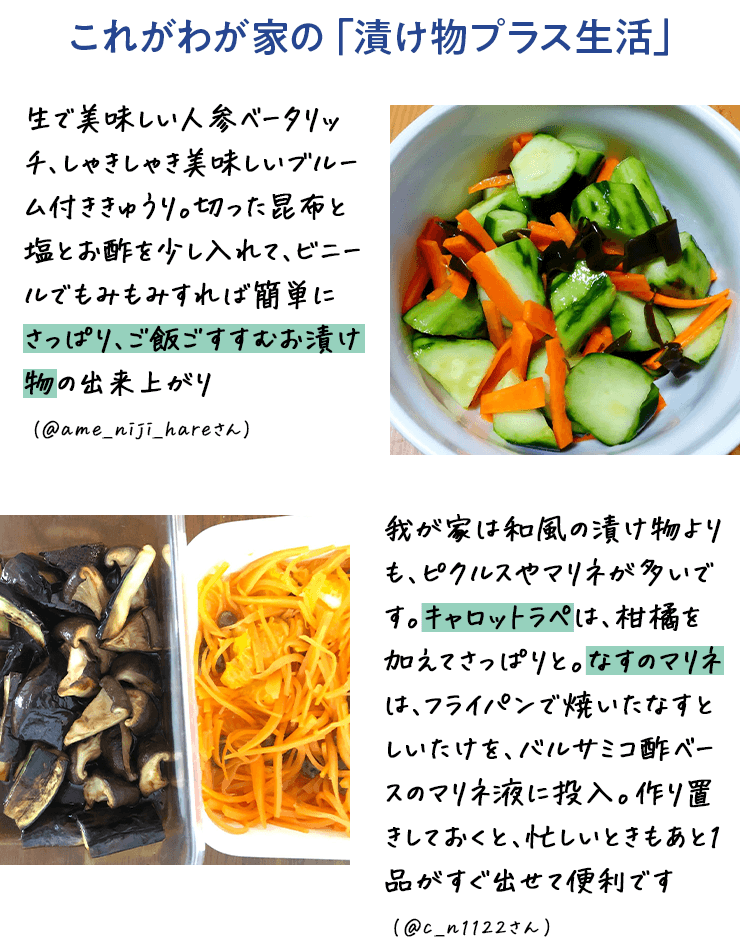

わかめのしょうゆ漬け/山口県(萩市)

洗った生わかめ、または、塩抜きした塩蔵わかめに、しょうゆを適量もみ込むと、アクが取り除かれると同時に味が付く(好みでみりん、酒などを少々加えても)。ごはんのお供や酒のつまみになる保存食に。

![]()

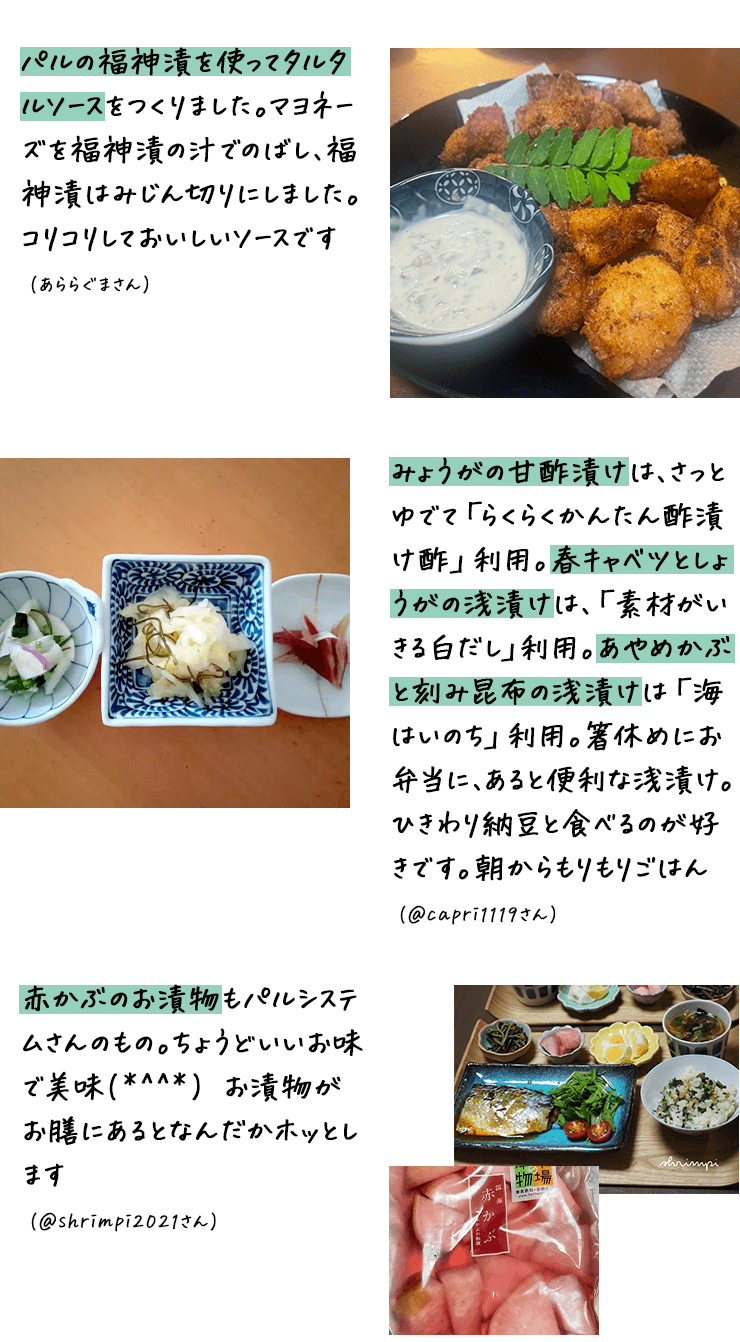

すしこ/青森県(津軽地方)

もち米を蒸し、赤しそやキャベツ、別に漬けておいたきゅうりなどと合わせてさらに発酵させる。元々は冬の保存食として生まれた。スーパーや道の駅で買えるほか、手軽に作るための「すしこのもと」も売られている。

![]()

豆腐の梅酢漬け/高知県(津野山地区)

この地区独特のかための豆腐の水をきり、炭火で表面をこがさないようによく焼く。さました豆腐を梅酢に1週間から10日ほど漬ける。梅酢の酸味とチーズのようなねっとりとした食感が特徴。現在も家庭で作られている。

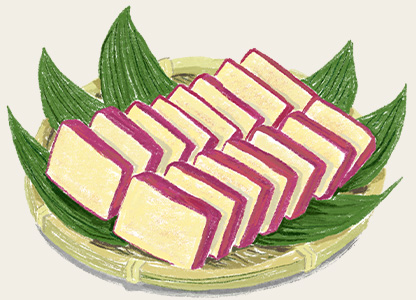

奈良あえ/奈良県(全域)

かんぴょう、干ししいたけ、人参、うす揚げ、ぜんまいなどを油、砂糖、しょうゆ、みりんで炒め煮にし、きざんだ奈良漬を加えてあえる。奈良漬が苦手な子どもにも人気で、家庭のほか学校給食でも提供されている。

出典:農林水産省Webサイト

(https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/index.html)

「こんなものまで漬けてしまうの!?」「そういう食べ方があったか!」と目からウロコです。日本全国、もしかしたら世界にも、おもしろい漬け物があるのかもしれません。

どの食材をどう漬けようか考えたり、知らなかった漬け物を買ってみたり。これからも少しずつ食事に取り入れながら気軽に楽しみたいですね。

でもくれぐれも、塩分のとりすぎには気を付けましょう!

今回のまとめ

漬け方、食べ方、いろいろ。漬け物で食卓がもっと広がる

ネット注文

ネット注文