がまんしない省エネをアドバイス パルシステム東京の組合員アドバイザーの活動(社会貢献活動レポート|2011年7月)

2011年7月1日

家庭の省エネを提案するときに活躍する、省エネアドバイザーをご存じですか。パルシステム東京では、2008年度から省エネアドバイザーの養成と省エネ診断に取り組み、10年度からは、東京都が開始した「家庭の省エネ診断員制度」の認定団体となりました。これまで85名の組合員が養成講座を受講し、41名が省エネアドバイザーとして活動しています。アドバイザーの活動は、家庭を訪問して生活事情にあわせた電力使用量削減の提案や、地区委員会などで開催する学習会での講演など多岐にわたります。省エネへの関心の高まりから、診断希望者や学習会開催の依頼も増えてきているそうです。養成講座第2期生で、省エネアドバイザーとして活躍するパルシステム東京組合員の渡辺美砂さんにお話をうかがいました。

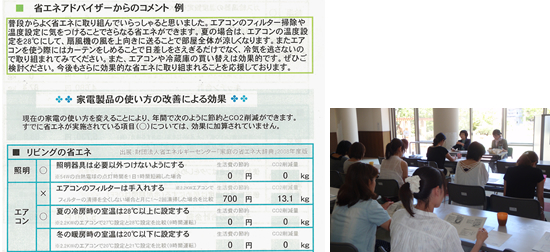

診断書には家電製品の買い換えによる効果なども書かれています。委員会での学習会も開催

パルシステム東京 省エネアドバイザー 渡辺 美砂さん

きっかけは子どものリサイクル活動

「これ以上楽しいことはありません」。省エネアドバイザーのひとり、渡辺美砂さんは、パルシステム東京の活動だけでなく地元世田谷区の区民講師としても活躍しています。渡辺さんが環境活動に関心を持ったのは、子どもが学校で牛乳パックや缶のリサイクルを始めたのがきっかけ。「暑い日も雨の日もそれらを学校に一生懸命持ってくる子どもたちに『リサイクルの意義や意味』を教えるために冊子を作ろうと考えたのです。その準備をしている間にいろんな勉強ができて、いつの間にかはまっちゃいました」と笑います。それから20年以上、環境問題を中心としたボランティア活動に取り組んでいます。「地域のみんなといっしょに勉強し、これ以上楽しいことはないと思えるくらいです」。

パルシステムの組合員活動にも参加していた渡辺さんは、09年度に開講した第2期生として省エネアドバイザーの養成講座を受講しました。東京都が認定する「東京都家庭の省エネ診断員」となるには、パルシステム東京の講座だけでなく東京都の研修も受講しなければなりません。「環境問題は、多くの要素が複雑にからまっています。だから勉強を始めても終わりがないんです」と話す渡辺さんの知的好奇心は尽きることがありません。

家電買い換えが節電に

渡辺さんをはじめとする省エネアドバイザーは、組合員の家庭へ赴き電力消費の削減方法を提案する省エネ診断を行っています。診断を依頼した組合員は、事前にパルシステム東京から注文商品といっしょに診断キットが送られ、冷蔵庫などの消費電力を測定する機械を取り付けます。その後、アドバイザーが訪問し、詳しい家電の使用状況をチェック。報告書を作成して組合員へアドバイスします。また、アドバイザーが訪問しない簡易診断も東京都の制度とは別の独自な取り組みとして実施しています。

診断を依頼する組合員は、さすがに省エネに対する意識が高いそうです。「訪問した組合員のお宅は、冷蔵庫のドアを開ける時間を数えるなど、いくつかのルールを設けているくらいでした。それでも、エアコンや冷蔵庫といった家電製品が10年前と比べて消費電力が格段に減少したことなどを話すと、興味深く聞いてくれましたね」。

近年はエアコンや冷蔵庫、照明など、買い換えるだけで電力の消費が大幅に減少する家電製品が増えているそうです。たとえば冷蔵庫を買い換えれば、10年後には本体の代金と同じくらいの電気代の差が発生します。「省エネは、がまんするとか、マイナスのイメージを持つ人が少なくありませんが、買い物という楽しみのある行動からのアプローチもあります」。

省エネ診断1カ月待ち

省エネ診断は現在、年間100件近い組合員の依頼に対応しています。依頼を受けたアドバイザーは、データを活用したグラフなどで効果の高い方法を教えるだけではなく、測定器を使用して消費電力の違いを体感させたりもします。たとえば、白熱灯を蛍光ランプやLED(発光ダイオード)へ切り替えた場合の比較をみせると、感嘆の声も出るそうです。

生活実態にあわせた工夫も、省エネアドバイザーは教えてくれます。消費電力の低さから人気が高まっているLEDは、虫が集まりにくいという特性もいわれますが、湿気に弱いので屋外や風呂場などには適さないこと。また、リビングや子ども部屋、玄関、トイレなど、使い方によって種類を変えると不便を感じずに省エネを実現できるなど、ポイントを分かりやすく説明します。

節電意識の高まりなどから依頼件数は増えていますが、測定器の台数などの都合もあり、現在は1カ月待ちの状態。そのためパルシステム東京では、地域で開催される学習会を増やしてきました。「生の声が聞けて、私自身の勉強にもなっています」と渡辺さんは話します。「たとえば冷蔵庫の冷気を逃さないようにするカーテンでは、取りにくさを解消する工夫やねじれてしまったときの解決策など、取扱説明書には載っていない知恵を教えてもらえます。『ああ、こんなに簡単なことだったのね』ということばかりです」。

学習会での実演に興味津々

「その明るさ」必要ですか?

一方で渡辺さんは、省エネからくらしを見直す必要性を感じています。「たとえば照明は、明るさを減らす、照明器具の数を減らすということも考えてみてください。日本は海外の家庭に比べて明るいですし、ちょっと暗くすることで落ち着きのある部屋になります。そうすることで、くらし方そのものの見直しにもつながるのではないでしょうか」。

そのひとつが、自然と共生した電気の使い方です。「空を見て雲が高くなったからエアコンの使用時間を短くしてみようとか、渡り鳥を見かけたから窓に日射しを取り入れる工夫をしようとか、四季の移り変わりを見つめることでもその時期にあわせた余計なエネルギーを使用しない生活を送ることができます。そうすれば、電力不足も『がまんして乗り切ろう』でなく、工夫を楽しむような余裕が生まれそうな気がするのです」。

最後に「環境活動は押し付けられてするものではありません」と話す渡辺さんは「人と人のつながり」の重要性を話します。「みんなでわいわいやれば楽しいものです。そこでいろんな知識や考えを知り、すべきことを判断する、それをみんなでできれば、環境問題なんてなくなるはずです」。

日本中が節電に血道をあげた夏の電力不足では「電気の使用をいかに減らすか」ばかりを考えていました。それはもちろん重要ですが「本来必要なエネルギーはどのくらいか」を考える機会がありませんでした。日本の四季、自然、文化には、発電できなくても消費電力を減らすヒントがたくさん潜んでいるはずです。人のつながりで知恵を出し合い活用すれば、穏やかにくらせる社会も近い将来訪れるかもしれません。

*本ページの内容は2011年7月時点の情報です。最新の情報とは異なる場合があります。 あらかじめご了承ください。

ネット注文

ネット注文