夢では終わらせない 飼料米という挑戦(社会貢献活動レポート|2008年1月)

2008年1月1日

2007年10月、パルシステムの産直産地である、岩手県「JA北いわて」と秋田県「JAかづの」管内の転作田で、5月に植えた飼料用の稲が収穫されました。この稲は11月から畜産産直産地の秋田県「ポークランド」で豚に与え、2008年2月から3媒体のカタログで実験的に供給を行う予定です。

2007年10月12日に行われた飼料用米栽培田の収穫作業(秋田県鹿角市JAかづの管内)

国内自給となるこの飼料米の取り組みは、40%を割り込んだ日本の自給率の向上にどこまで貢献できるか。さらに、減反政策で転作地や休耕田となった田んぼをよみがえらせ、日本農業再生の力となれるか。これらの大きな課題に挑戦するパルシステムの取り組みを、現場で実際にかかわる(株)パル・ミートの桑島部長に伺いました。

(株)パル・ミート

桑島雄三 部長

取り組みの原点と社会的背景

昨年はとりわけ海外穀物が急激に高騰しました。その背景にはアメリカのエネルギー政策の転換があります。その影響で、日本の畜産や鶏卵、酪農の生産者たちは大きな打撃を受けています。 「飼料米の構想はだいぶ前からあったのですが、海外穀物高騰の状況は、この取り組みを後押しするかたちになっています」と桑島部長は感慨深げに、飼料米の取り組みへの思いを語り始めました。 「パルシステムは、基本的に国産品を扱い、自給率の向上を掲げていますが、飼料はほとんど輸入に依存している現状です。そこをなんとか少しでも変えたい。また、日本ではお米は作りやすく、連作もできるありがたい作物なのに、減反で耕作放棄地や休耕田になっています。日本のお米を1%でも2%でも使うようなことにチャレンジできないか。そんなことを考えたとき、だったら国内での消費量が多い豚肉のところで、飼料として与えてみようじゃないかっていうことになったんです」[現在、豚肉は53%の自給率。それに与えるえさも考慮すると、全くの国内自給といえるのはカロリーベースでは5%](桑島部長)。

「昔は日本も飼料を自給していました。しかし昭和40年代の農業書を読むと、『みなさんが自給飼料をつくらなくても、安い輸入飼料だと飼育に専念でき、多頭飼育も可能ですよ』と、輸入飼料を推進しているように、そういう歩みを日本の近代畜産はしているので、飼料をまた自給に戻すというのはそう簡単でないことはわかっていますが、このままだとアメリカのエネルギー政策に振り回されてしまうという危機感もありました」(桑島部長) パルシステムでは、えさも遺伝子組換えでない(NonGMO)コーンなどを手配していますが、今後、NonGMOの穀物の入手もますます困難になり、NonGMO穀物自体の価格もあがってくることが予想されます。

「こんなことにいつまでも振り回されているくらいなら、このへんで国内での自給を真剣に考えようじゃないですかということなんです」(桑島部長)

生産者もほんとうは米を作りたかった

取り組みの発端は、2006年の10月に、「までっこチキン」を供給している(株)十文字チキンカンパニーの野中常務の、岩手県の県北地帯で鶏ふんを堆肥化して地域循環型農業をやりたいという提案から始まりました。

「軽米町と開催した検討会の席上でこちらから、畜産産地のえさとして、飼料米をつくってもらえませんかと投げかけたんです。その場では『えーっそんなの無理だよ…』という反応だったのですが、そこに参加していた生産者のひとりがけっこうまじめに受け止めてくれ、持ち帰って町で論議してくれて、そこでやろうじゃないかということになっていただけたようなんです」(桑島部長)

飼料米づくりに取り組んだ

生産者のみなさん

ただ、そこに至るまでは地元でいろいろな論議がされ、また、生産者のところでも葛藤がありました。いちばんの問題は価格。高すぎれば豚肉の価格も上がるため、えさとして使えない。しかし安すぎれば農家はつくれない。また、年配の方の感情として、お米を粗末にすると目が潰れるみたいな倫理観があり、「大切な米を豚にやるんかい…」という葛藤もあったそうです。しかし、軽米町が行政として飼料米づくりに補助金を支給するとの決断をし、それならやってみようと、地元の18戸の農家が手を挙げてくれたのです。

「農家のみなさんも米をつくりたいという気持ちはあったんですね。あるんだけれども、やはり生活がかかってるし、躊躇していた。軽米町が補助金を出す決断をしていただいたのは大きかった」(桑島部長)

畜産産地としては産直産地のポークランドが取り組んでくれることになり、そこからポークランドの地元のJAかづのも飼料米の栽培に参加。具体的に米産地、豚肉産地などが動き出したことで、全農もバックアップを決めてくれました。「いろんな方面の方が知恵と力を寄せてくださって動き出したのです」と桑島部長は振り返りました。

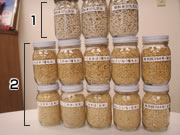

1.飼料米を配合したえさ

2.飼料米

実験内容と供給予定

今回の飼料米の取り組みは、仕上げ期という出荷前の約70日間、えさに10%飼料米を入れようということで進めていきます。2006年の暮れから進めていた実験では、9パターンの与え方で検証。それで育てた肉のPHや保水性などの理化学評価、官能評価、食味評価など、専門的手法を駆使してデータを積み上げていきました。 「食味評価も、テスターに人間の五感をきちんと感じられ、見分けられる能力のある人を選抜し、かなり厳密に行いました」(桑島部長)

10月に収穫した飼料米を与えた豚は、2月1回から3媒体で1~2品、冷蔵のロース、モモ肉中心に2カ月くらい実験供給します。残りの部位は、4月から冷凍で月1くらいでスポット企画する予定です。価格は100グラムあたり通常の価格よりも10円か20円くらい高くなるくらいで抑えられると桑島部長は試算しています。

今後に向けて

夢で終わらせないために

「多くの方がこれに賭けて動いてくれているので、決して夢で終わらせることなく、現実性をもったかたちで3年間実験を続け、そのあともなんとかやっていきたい」と桑島部長は強く思っていますが、立ちはだかるかなり困難な課題は、輸入飼料と飼料米の約6~7倍近くあるコスト差。行政からの補助がなくなったときに、価格に上乗せせずに供給できるか。また、自給率を上げていくには、将来的には3割くらいを飼料米にしていきたいが、そうした場合のコストアップを消費者が買い支えることが可能かなど、課題は数多くあります。

「2月からの供給で少なくとも利用点数が落ちなかったという実績が出たら、来年は飼料米の作付けを増やそうと思っている。この3年間の実験でコスト問題をどう越えるかがいちばんの勝負です」(桑島部長)

桑島部長は最後に、「この取り組みは壮大な挑戦かもしれませんが、私は持続させないと意味がないと思っています。一部の人に利用してもらえるだけなら自給率は変わりませんから、多くの組合員さんに利用していただける価格と品質はこれからも追求していく。また、多くの養豚家や稲作農家にも取り組みを呼びかけたいと思っています。そのためにこの3年間、しっかり着実に、そして夢を持ってやっていきたい」と力強く結びました。

*本ページの内容は2008年1月時点の情報です。最新の情報とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

ネット注文

ネット注文