「ほんもの実感!」作り手と使い手の絆を築く商品づくり 「ゆう屋」の水産加工品

2021年12月16日

パルシステム連合会は11月19日(金)、東京・東新宿本部で、2021年度第2回「ほんもの」の作り手を訪ねる「工場訪問・交流会」をオンラインで開催しました。

パルシステムでは「私たちの“選ぶ”が社会を変える力に」と「ほんもの実感!」くらしづくりアクションに取り組み、商品や作り手、その背景を知って無駄なく使うことを進めています。

「ほんもの」の作り手を訪ねる「工場訪問・交流会」は2016年度から実施。「ほんもの実感!」対象商品のメーカーを訪ね、商品づくりに込めた思いや製造のこだわりや苦労を知り、組合員からは商品への想いや感謝を伝えることで、商品を通したつながりを深めています。今回、組合員に好評の『さばのみそ煮(骨とり)』『さばのみぞれ煮(骨とり)』を製造する千葉県香取市の㈱ゆう屋と交流しました。

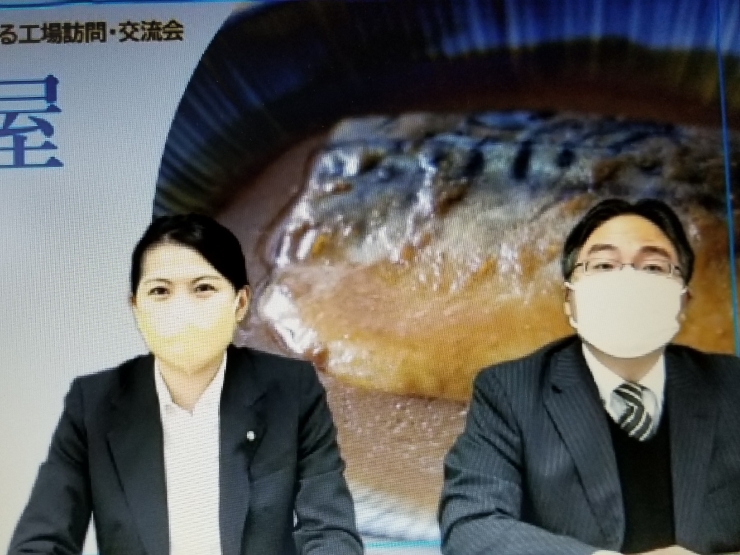

パルシステム新宿本部で㈱ゆう屋の羽坂椿さんと千葉県漁業協同組合連合会(以下、千葉県漁連)の宮地直一さんが商品特徴や開発について、千葉県香取市の製造工場からは、パルシステム千葉の理事らが大久保徹也工場長とともに工場や製造のようすをリポートしました。

㈱ゆう屋の羽坂さん(左)と千葉県漁連の宮地さん

開始にあたり商品委員会の樋口民子委員長(パルシステム埼玉理事長)は、「ゆう屋さんと言えば『さばのみそ煮』が浮かぶほど好評で、2020年度下期の水産おかず部門注文数も1位。魚離れのなか、魚のおいしさに気づく商品がたくさんあり、それらをいただくことで魚食文化をつないでいきたい」とあいさつしました。

ゆう屋・千葉県漁連・組合員で育てた商品

「とにかくおいしい」「冷凍庫に必ずストック」と組合員が絶賛するさばシリーズのベースは、2002年に取引きを開始した「魚河岸食堂のサバの味噌煮」。その後、原材料の見直しや改善をゆう屋、千葉県漁連、パルシステムの三者で育み、取り組んできました。「製品の良し悪しは7割が原料」と原料選定に努め、生姜や大根を国産化、調味料の砂糖をパルシステムオリジナル商品である花見糖に切り替えるなど進めてきました。調味液はパルシステム茨城(当時)の組合員商品開発チーム(※)と約1年かけて作り、組合員の意見が反映されています。宮地さんは前任者の長田智副参事の「大根の国産化ではゆう屋さんと正月返上で雪深い秋田まで探しに行き、漁連に就職したのになぜ大根探しかを上司に説明するのが大変だった」というエピソードを紹介しました。

職人さながらの製造、こだわりがおいしさを生む

魚のくさみやあく、余計な脂を取り除く工程で、組合員からの「うまみ成分が出ていかないか」に大久保工場長は、「魚の状態を見て温度や時間を調整し、ここだというときにお湯から引き上げ、検食で確認もします。職人技といっていいかも」。調理もこだわりがあり、真空低温調理を採用。高温高圧のレトルト調理に比べ、低温調理は魚の繊維を壊さず、調味液の風味も損ないません。工場からのリポートを受けて組合員から「工場という感じでなく、人の手が入ってあったかい雰囲気で作られていることがわかって良かった」という感想が寄せられました。

㈱ゆう屋の本社より中継。左からパルシステム千葉・村上佳代子理事、大久保工場長、パルシステム千葉・江尻康代理事

最後に大久保工場長から「私たちは工場を“厨房”と呼び、ここからおいしい料理をお届けするという姿勢で製造しています。この先もご愛顧いただけるよう、さらにレベルアップしていきます」。また長田副参事からは文書で「長年いろいろな方々のかかわりで育まれた商品。お世話になった方々の顔が浮かび感慨深いです。近年原料事情など大変厳しい状況ですが、引き続きゆう屋さんとともに組合員のみなさんの期待に応えられるように努めていきたい」と述べました。

ネット注文

ネット注文